Il pleut.

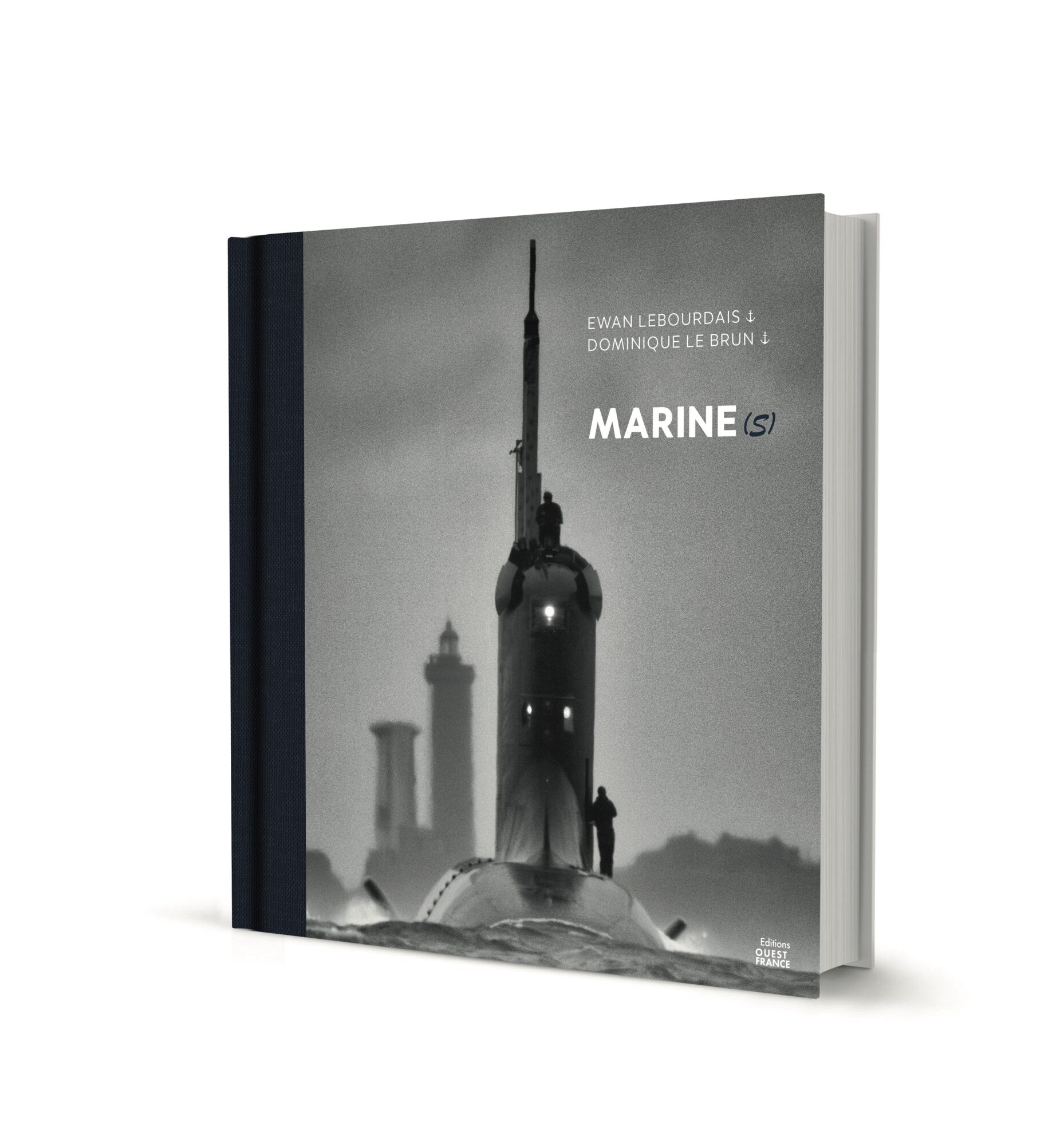

L’eau s’écoule de ma casquette d’officier de Marine le long de la jugulaire. Il pleut sans discontinuer depuis l’aube, comme si le ciel avait décidé de recouvrir toute trace de ce jour naissant. Sur le massif, exposé au vent de noroit, je sens chaque goutte me traverser comme une aiguille glacée. Dix-huit millimètres de pluie : c’est un déluge qui s’abat sur la mer d’Iroise. Le visage ruisselant, les yeux plissés dans les rafales, je m’accroche à la seule certitude qui m’habite : aujourd’hui, je suis le commandant d’un vaisseau futuriste.

Le Suffren avance, implacable, sa coque s’arrachant aux vagues comme un fauve qui se réveille. Cependant bien engourdi par les opérations des chantiers de Cherbourg. Encore en armement, moitié navire de guerre, moitié promesse étatique inachevée. Et pourtant, dans la rudesse de ce ciel, je sens déjà son âme. Cet acier silencieux sera bientôt mien.

Il pleut, et le bosco, adossé au massif sur bâbord, semble déjà conquis par son nouvel univers, le visage éclairci par la lumière rouge du feu de navigation. L’échelle est mise en œuvre sur tribord, il guette l’arrivée de la pilotine. La lumière du jour est à peine perceptible que le central opérations annonce la présence d’un semi-rigide : photographe maritime à bord, téléobjectif en main. Il attend depuis trois ans ce face-à-face. La dernière fois que nous nous sommes croisés, c’était à Cherbourg : j’étais le second d’un navire aux mains de l’industriel. Un bateau noir répondant au nom de Barracuda, programme en attente d’un lancement présidentiel imminent.

Quand j’y repense, que de chemin parcouru ! À ce stade, nous testons déjà les systèmes de combat. Ils sont sacrément prometteurs. Dans le contexte actuel, les Français peuvent remercier nos aïeux et leur vision à long terme : plus de vingt ans pour concevoir pareille machine et quarante ans pour l’exploiter. Il y a même une chance que l’un de mes petits-enfants embarque un jour sur ce même sous-marin !

Il pleut toujours. Au moment d’aborder le phare du Portzic, je ressens ce que la production du Peintre officiel de la Marine n’offrira jamais : le froid qui s’insinue dans mes gants, la vibration sourde des machines, le souffle de l’équipage tapi à l’intérieur, l’haleine emplie de fierté, ce mélange d’appréhension et d’excitation qui étreint ma poitrine.

Ce navire est encore partagé entre l’industriel Naval Group, la DGA et la Marine nationale, entre l’outil et l’arme. Sous l’œil bienveillant du phare du Minou, chaque embrun qui glisse sur le pont est une bénédiction. Ce matin, la mer n’offre aucun répit. Mais dans le tumulte liquide et l’activité industrielle qui pointe à l’horizon, une certitude s’impose : ce navire, neuf et futuriste, appartient déjà à la légende.

Je découvrirai plus tard que cet instant photo sera choisi par l’éditeur Ouest-France pour assurer la couverture du beau-livre « Marine(s) », qui sortira fin 2025 et célébrera les 400 ans de la Royale !